Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate.

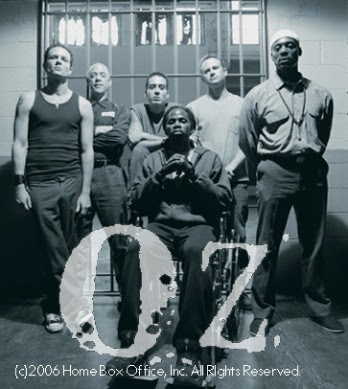

Puede que esta serie no alcance el nivel de la cumbre de la cadena (The Wire, Los Soprano, Six feet under , Deadwood) , en cuanto a narrativa y técnica, pero seguramente fue para éstas un auténtico referente, además de una buena cantera de actores que, más adelante, triunfarían en otros proyectos de mucha mayor audiencia. Oz, pese a tener alguna que otra pequeña cosa por pulir, es una serie dinámica, emocionante, ciertamente reivindicativa y que llama a la reflexión sobre determinados temas de interés. Un producto de los ’90, sí, pero eso aumenta el mérito de ser, realmente, la primera serie del siglo XXI.

Oswald State Correctional Facility la una prisión de máxima seguridad, en un Estado indeterminado del este norteamericano (donde, por cierto, hay pena de muerte), donde transcurre toda la acción de la serie. El nivel cuatro es conocido como Ciudad Esmeralda, un proyecto de rehabilitación psicosocial con presos de largas penas o cadena perpetua. Oz nos presenta un paisaje bastante compacto. No hay un solo exterior, tan solo en los flashbacks que ilustran el cómo entró cada preso en la cárcel. Pero aún así, la adecuación y ambientación del universo elegido, en este caso, Ciudad Esmeralda, una jaula de ratas, es más que suficiente para engancharnos irremediablemente.

A cargo de Oz está Tim McManus (Terry Kinney), estoico luchador y fiel creyente de esa opción y función rehabilitadora; pero sobra decir cuántas veces se da de bruces contra la triste realidad social de Ciudad Esmeralda. Los presos forman grupos que reproducen el mapa étnico y urbano de la marginación de los suburbios. La serie, por tanto, se compone de las interconectadas historias, de media duración, de diferentes bandas, individuos, intereses, perversiones; todo al servicio de la supervivencia, en un ambiente de desesperación ética y profunda carestía espiritual. De los habitantes de Oz nos importan narrativamente casi lo mismo los que están a un lado que al otro de la justicia; de hecho, la erosión que provoca la prisión se nota tanto en los presos como en el personal. Y como Virgilio en el Infierno de Dante, Augustus Hill, un afroamericano preso en silla de ruedas, nos hace de guía explicativa por el intenso y complicado mundo de Oz, donde apenas hay reglas, pero las que hay, nada tienen que ver con las nuestras.

A cargo de Oz está Tim McManus (Terry Kinney), estoico luchador y fiel creyente de esa opción y función rehabilitadora; pero sobra decir cuántas veces se da de bruces contra la triste realidad social de Ciudad Esmeralda. Los presos forman grupos que reproducen el mapa étnico y urbano de la marginación de los suburbios. La serie, por tanto, se compone de las interconectadas historias, de media duración, de diferentes bandas, individuos, intereses, perversiones; todo al servicio de la supervivencia, en un ambiente de desesperación ética y profunda carestía espiritual. De los habitantes de Oz nos importan narrativamente casi lo mismo los que están a un lado que al otro de la justicia; de hecho, la erosión que provoca la prisión se nota tanto en los presos como en el personal. Y como Virgilio en el Infierno de Dante, Augustus Hill, un afroamericano preso en silla de ruedas, nos hace de guía explicativa por el intenso y complicado mundo de Oz, donde apenas hay reglas, pero las que hay, nada tienen que ver con las nuestras.

Es curioso ver caras conocidas entre los presos de Ciudad Esmeralda, como si de un pasado tortuoso, efectivamente, se hubieran rehabilitado Miguel Álvarez (Kirk Acevedo) en el agente Francis de Fringe, Simon Adebisi (Adewale Akinnuoye-Abgaje) en el Señor Eco de Lost, o Kenny Wangler (J. D. Williams) en el Bodie de The Wire… Bueno, tal vez no haya mucha rehabilitación después de todo. Adebisi y Kenny lideran el grupo de los negros, Álvarez, no sin problemas, el de los hispanos y Nino Schibetta y Chucky Pancamo el de los italianos, con excelentes relaciones fuera del centro. La Hermandad aria está comandada por Bert Schillinger (J. K. Simmons), que acosa cariñosamente a un pobre abogado recién ingresado, Tobias Beecher (Lee Tergesen). Los musulmanes tienen a su propio imán, Kareem Saïd (Eamonn Walker), líder espiritual y pacífico luchador por los derechos civiles y religiosos. Además hay moteros, cristianos, irlandeses, gais, algún que otro psicópata, todos revueltos y, de algún modo, enfrentados. Sobrevivir en Oz no asegura la salvación.

Al otro lado de la ley, el personal del centro, encabezado por el Alcaide Glynn (Ernie Hudson) y Tim McManus, brega a duras penas con el horror y la hostilidad propia de un lugar como este. También nos sorprende ver, entre los policías de prisión, corruptos y en ocasiones despiadados, a Edie Falco (Carmela Soprano) encarnando a una sacrificada Diane Wittlesey, madre soltera que trabaja a doble turno. Nadie es feliz en Ciudad Esmeralda, y nadie tiene vida más allá de sus gruesos muros. Una monja psicóloga (Rita Moreno), el padre Mukada (B. D. Wong), y la Doctora Nathan (Lauren Velez, la Teniente LaGuerta en Dexter) velan por la salud, corporal, mental y espiritual de los presos y el personal de Oz. La serie es contundente, con cierta irreverencia, dura y brutal, en ciertos momentos; y aunque no entra a explicar las causas de tal degradación social, sí es un mordaz ataque al sistema judicial y penitenciario de los Estados Unidos. No obstante, peca de cierto idealismo y de plantear situaciones concretas un tanto dicotómicas: manejar de otra forma la política, para la pantalla, solo está al alcance de The Wire. Al menos, la presencia del malvado Gobernador Devlin (Zeljko Ivanek), figura sobrante, es bastante escasa.

Por otro lado, parece que la narrativa al uso en la buena televisión tiene tres referentes insalvables en The Wire, Los Soprano, y en Deadwood. Series corales como éstas, como también lo es Battlestar Galactica 2003, y como lo pretenden ser (a niveles muy distintos, eso sí) Oz, Mad Men o Lost, tienen que administrar tantos hilos conductores como personajes e intereses haya en juego. La verdadera calidad reside en  saber mostrar unos u otros, según lo determine el guión, pero también en saber mantener con vida los hilos soterrados, hacerlos avanzar en la oscuridad, con sutiles detalles, con personajes que viven aún sin estar en escena. Tony Soprano no resuelve una disputa al final de cada capítulo: la acción humana casi nunca es inmediata. Oz no sabe administrar así de bien las historias entrecruzadas: saber contemporizar, en una serie de 80 horas, permite crear un poso, una interfaz de situación, una suerte de pequeño y breve statu quo que, de otro modo, no podría impresionar tanto al romperse. Manejar la temporalidad, para la nueva televisión, es el reto más crucial.

saber mostrar unos u otros, según lo determine el guión, pero también en saber mantener con vida los hilos soterrados, hacerlos avanzar en la oscuridad, con sutiles detalles, con personajes que viven aún sin estar en escena. Tony Soprano no resuelve una disputa al final de cada capítulo: la acción humana casi nunca es inmediata. Oz no sabe administrar así de bien las historias entrecruzadas: saber contemporizar, en una serie de 80 horas, permite crear un poso, una interfaz de situación, una suerte de pequeño y breve statu quo que, de otro modo, no podría impresionar tanto al romperse. Manejar la temporalidad, para la nueva televisión, es el reto más crucial.

Desde el punto de vista técnico cabe destacar un par de últimas cosas: la creación corresponde a Tom Fontana, y entre los diversos directores que participan en el proyecto podemos encontrar a Adam Bernstein, Alan Taylor o a los mismísimos Chazz Palmintieri y Steve Buscemi. Por otro lado, es muy reseñable la labor de casting llevada a cabo por la agencia de Alexa L. Fogel, que trabajará después en The Wire, con idéntico o mejor resultado. Un verdadero lujo de interpretaciones para una serie que requiere un largo reparto de actores principales, y una importante nómina de secundarios fundamentales. De otro modo, no podríamos creernos encerrados en Oz durante sus 6 temporadas. Un infierno del que no hay salida, y en el que no cabe esperanza alguna.

La herencia del viento cuenta el proceso judicial que sufrió un profesor de Tennessee en los años ’20. Su delito fue enseñar a Darwin, cosa que según las nuevas leyes estatales estaba prohibido. La relevancia del juicio, conocido como el "juicio del mono", traspasó fronteras, famosísimos abogados de renombre se hicieron cargo de acusación y defensa, y simbolizó la lucha entre la fe, en oscuro renacimiento en esa época (la del Ku Klux Klan, por cierto), frente a la ciencia. Darwinismo frente a religión; evolucionismo frente a creacionismo. Positivismo frente a fanatismo. Spencer Tracy encarna al abogado defensor, que obviamente, y como todo el mundo sabe, ganó el juicio. ¿Vencedores o vencidos? trata un tema aún más complejo. Estamos en 1948 en la Alemania dividida, en Nüremberg, sede de los norteamericanos. Éstos son los únicos que emprenden procesos judiciales (bajo modelo legal estadounidense) contra los culpables del nazismo, y juzgados ya los dirigente, militares y auténticos artífices del Holocausto, llega el momento de juzgar también a los jueces. El bueno de Tracy es, esta vez, un veterano magistrado de Maine que es requerido desde Nüremberg para dicha tarea. Pero a medida que se iba conformando la política de bloques en Europa, Estados Unidos empezó a valorar la idea de parar los procesos: necesitaba la alianza alemana, y tanto juicio ya empezaba a incomodar a tan herida nación. Obviamente, el veredicto no es tan conocido, pero todos sabemos, en cierto modo, el desenlace posible del filme según la temática del juicio; como con La herencia del viento. Kramer ha eliminado el elemento sorpresa por excelencia.

La herencia del viento cuenta el proceso judicial que sufrió un profesor de Tennessee en los años ’20. Su delito fue enseñar a Darwin, cosa que según las nuevas leyes estatales estaba prohibido. La relevancia del juicio, conocido como el "juicio del mono", traspasó fronteras, famosísimos abogados de renombre se hicieron cargo de acusación y defensa, y simbolizó la lucha entre la fe, en oscuro renacimiento en esa época (la del Ku Klux Klan, por cierto), frente a la ciencia. Darwinismo frente a religión; evolucionismo frente a creacionismo. Positivismo frente a fanatismo. Spencer Tracy encarna al abogado defensor, que obviamente, y como todo el mundo sabe, ganó el juicio. ¿Vencedores o vencidos? trata un tema aún más complejo. Estamos en 1948 en la Alemania dividida, en Nüremberg, sede de los norteamericanos. Éstos son los únicos que emprenden procesos judiciales (bajo modelo legal estadounidense) contra los culpables del nazismo, y juzgados ya los dirigente, militares y auténticos artífices del Holocausto, llega el momento de juzgar también a los jueces. El bueno de Tracy es, esta vez, un veterano magistrado de Maine que es requerido desde Nüremberg para dicha tarea. Pero a medida que se iba conformando la política de bloques en Europa, Estados Unidos empezó a valorar la idea de parar los procesos: necesitaba la alianza alemana, y tanto juicio ya empezaba a incomodar a tan herida nación. Obviamente, el veredicto no es tan conocido, pero todos sabemos, en cierto modo, el desenlace posible del filme según la temática del juicio; como con La herencia del viento. Kramer ha eliminado el elemento sorpresa por excelencia.

Así como el guión me parece más sólido, desde el punto de vista técnico creo que es bastante mejor película ¿Vencedores o vencidos? que La herencia del viento. Ésta podría considerarse una suerte de ensayo general, con una temática y un debate que, a la postre, estaba mucho más cerrado, a la altura de 1960, que el eterno y fértil debate sobre la culpabilidad alemana que, si acaso, y de manera muy relativa, concluyó en 1993, con el best seller del historiador alemán Daniel Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler. En ese sentido, ¿Vencedores o vencidos? es un auténtico ejercicio de discurso o investigación historiográfica sobre el terreno. De todas formas, en ambas hay un mismo estilo de filmación del juicio. La cámara de Kramer si es capaz de recordarnos en todo momento qué rodea la sala, qué sociedad y qué mentalidad se extiende, tanto dentro como más allá del tribunal.

Así como el guión me parece más sólido, desde el punto de vista técnico creo que es bastante mejor película ¿Vencedores o vencidos? que La herencia del viento. Ésta podría considerarse una suerte de ensayo general, con una temática y un debate que, a la postre, estaba mucho más cerrado, a la altura de 1960, que el eterno y fértil debate sobre la culpabilidad alemana que, si acaso, y de manera muy relativa, concluyó en 1993, con el best seller del historiador alemán Daniel Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler. En ese sentido, ¿Vencedores o vencidos? es un auténtico ejercicio de discurso o investigación historiográfica sobre el terreno. De todas formas, en ambas hay un mismo estilo de filmación del juicio. La cámara de Kramer si es capaz de recordarnos en todo momento qué rodea la sala, qué sociedad y qué mentalidad se extiende, tanto dentro como más allá del tribunal.